もし、あなたが古くなった分譲マンションに住んでいたら、こんなふうに考えたことはありませんか?

いざとなったら建て替えればいい

自分が住んでるうちは大丈夫だろうけど、修繕が限界になったら新しくすればいい

でも実は…

❗ 「マンションの建て替え」って、ほとんど現実的じゃないのです。

マンションの建て替えは進んでいる?

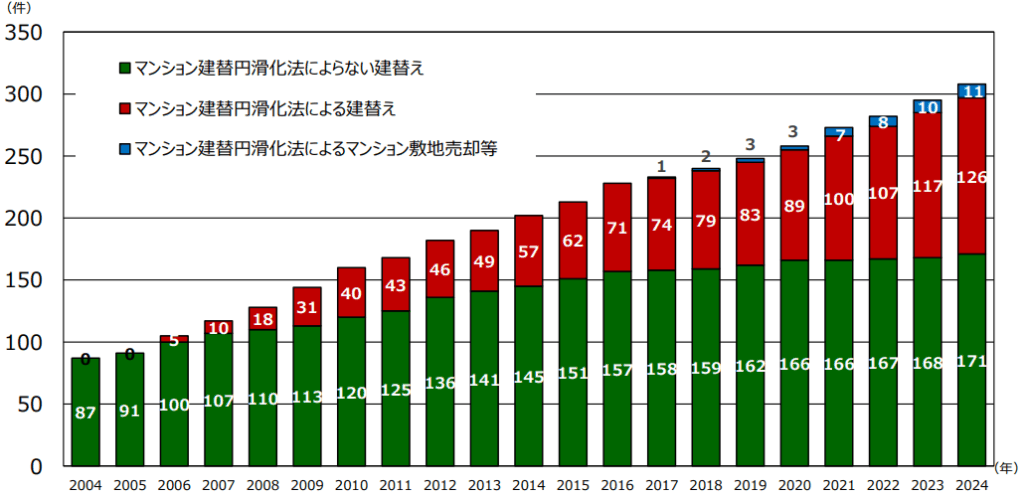

国土交通省が公表しているデータをご覧ください。

〇マンションの建替えの実績は累計で297件(約24,000戸)(2024年4月1日時点)。近年は、マンション建替円滑化

法による建替えが選択されているケースが多い。

〇マンション建替円滑化法にもとづくマンション敷地売却等の実績は累計で11件(約700戸)(2024年4月1日時点)

一見すると、

年々着実に増えているじゃないか。これなら大丈夫そうだね・・・

と思うかもしれませんが、これは「そう思わせるように仕向けている示し方」なので注意が必要です。

年々増えているのは当たり前です。

“累計”のカラクリを読み解く

たとえば、グラフの縦軸は「建て替え完了件数」ですが、途中で頓挫した計画や、検討だけで終わったマンションは一切含まれません。

成功したものだけを積み上げた結果、棒グラフは決して下がらない。

これでは「増えているように見える」のも当然です。

また、この297件という数字自体も誤解されがちです。これは戸数ではなく“事業(管理組合)単位”の件数。

つまり、ひとつの建て替え事業に100戸あっても、300戸あっても「1件」です。「約704.3万戸あるマンションストック(うち築40年以上が約136.9万戸)」に対し、累計でわずか297件という現実。

ここに、「進んでいる」という言葉とのギャップがあります。

見かけ上の右肩上がりに惑わされないこと。

累計グラフは“増え続ける”ようにしか描かれません。

しかし実際の“新規着手件数”で見ると、近年は横ばいに近い。

“進んでいるように見える”のではなく、「止まっていないように見えるだけ」なのです。

ここから考えると、

「建て替えは進んでいる」とは言い難いどころか、

ほとんどのマンションが“動けないまま”時間を重ねているというのが実態です。

──では、なぜ動けないのか。

次に、その一因である費用の壁を見ていきましょう。

建て替えにはいくらかかる?

「建て替え」と聞くと、“古い建物を壊して新しく建てるだけ”のように思われがちです。

けれど現実は、その一言では片づけられません。

国交省の調査によると、過去のマンション建て替え事業における区分所有者の平均負担額は、

年々増加傾向にあり、直近では1戸あたり平均1,941万円に達しています。

(※「マンション建替事業の実施年代別・区分所有者の平均負担額」より)

ただしこれは過去の実績値です。

いま同じ規模・同じ内容の建て替えを行おうとすれば、建築資材や人件費の高騰を踏まえると、2,000万円では到底足りないのが実情です。

実際、株式会社スマート修繕の調査によれば、1戸あたり2,000万円を負担しても建て替えが可能なマンションは、関東全体でもわずか0.7%。

つまり、ほとんどのマンションは資金面で実現が難しいということです。

建て替えにかかわる金額イメージ

たとえば、築40年・60戸規模のマンションを想定した場合――

- 解体工事費:1.2〜1.5億円

- 新築建設費:12〜15億円

- 設計・監理・許認可:1億円前後

- 仮住まい・引越し費用など:0.5億円程度

- その他(地盤改良・外構・近隣対応など):0.5億円前後

合計で15〜18億円。

1戸あたりに換算すればおおむね2,500万〜3,000万円の負担といったところでしょうか。

「ウチは戸数が多いから大丈夫」でホント大丈夫?

よくある誤解のひとつが、「うちは戸数が多いから割れば安くなる」という発想です。

確かに建築費を単純に戸数で割ればそう見えます。

しかし現実には、容積率や高さ制限の制約で同規模の建物を再建できないケースが多く、結果的に戸数が減り、1戸あたりの負担が上がるという逆転現象も起きています。

資金の出どころと合意形成の壁

販売収入や融資、補助金などを組み合わせる手段はありますが、どれも一部補完にとどまり、最終的な負担は区分所有者に帰着します。

金額の現実を共有できなければ、議論は始まりません。

建て替えは「やる気の問題」ではなく、まず「お金の現実」をどう扱うかの問題です。

──次は、修繕の現実と「建て替え以前に手を打つべきこと」を見ていきます。

修繕もままならないマンションも

建て替えが難しいなら、せめて修繕で持たせよう──

そう考えるのは自然です。

けれど実際には、その「修繕」さえままならないマンションが増えています。

国土交通省の「マンションの管理の現状に関する調査」(令和5年度 2024年6月公表)によると、長期修繕計画を策定していないマンションは全体の約2割。

さらに、計画を持っていても積立金が不足しているマンションは約7割にのぼります。

修繕積立金の不足の現実とは

本来、長期修繕計画は12年周期を目安に見直すべきとされています。

しかし、実際には「見直したことがない」「古いまま放置されている」というケースが少なくありません。

しかも資材や人件費の上昇により、10年前の想定ではもう費用が追いつかない。

結果として、計画通りに修繕が実施できないマンションが確実に増えています。

理事会が「機能不全」に陥ると、止まる

修繕を決めるのは管理組合と理事会。

ところが、築年数が進むほどに理事のなり手が減り、「修繕したいのに、誰も議論を動かせない」状態が生まれます。

特に高齢化が進んだマンションでは、

- 負担額を上げたくない

- 業者選定が面倒

- 今さら大工事はしたくない

──といった理由で、**“決められない理事会”**が常態化しています。

先延ばしは「劣化の加速」になる

修繕を後回しにしても、建物の老朽化は止まりません。

外壁のひび割れ、配管の腐食、防水の劣化──

一つひとつは小さな不具合でも、放置すれば構造体そのものに影響します。

それが進行すると、今度は「修繕」では済まず、「建て替え」しか選択肢がなくなる。

つまり、修繕の先送りは、建て替えを早める行為でもあるのです。

“修繕も建て替えもできない”という現実

積立金が足りず、理事会も機能せず、合意も取れない。

結果として、**「何もできないマンション」**が確実に増えています。

しかもこの状態は、突然起こるのではなく、少しずつ静かに進行していく。

外から見れば変わらない建物でも、中では、意思決定の老朽化が始まっているのです。

自分のマンションは「どの段階」にいる?

では、あなたのマンションはどうでしょうか。

下のチェックリストを見て、ひとつでも当てはまる項目があれば──

建て替えより先に、“今の状態を整える”ことから始める必要があるかもしれません。

- 管理組合が形だけになっている

- 修繕積立金の残高が心もとない

- 理事会が固定化していて若い世代が関わらない

- 築年数が40年を超えている

- 住民の3割以上が高齢化している

- 「建て替え」の言葉を出すと空気が重くなる

これは、「できるかできないか」の前に、「話せるか話せないか」の問題でもあります。

まとめ

この記事では、マンション建て替えの現実と困難さを、データをもとに丁寧に見てきました。

「進んでいるように見える」という印象に惑わされてはいけません。

実際には、多くのマンションが“動けないまま時間を重ねている”のが現状です。

ただ、建て替え可能かどうかは、物件ごとに条件が異なります。

築年数、構造、積立金残高、住民属性、法制度、地域の規制など、複雑な要素が絡みます。

ゆえに、「うちもできるだろう」と安易に考えるのは危険です。

今、あなたにできるステップは次の通りです:

- 自マンションの現状を把握する

修繕積立金の残高、理事会の構成、築年数、住民構成などを正しく把握しましょう。 - 現実的な選択肢を比較する

建て替えだけでなく、売却、管理強化、部分修繕、耐震補強などの選択肢を比較することが重要です。 - 専門家に相談する

可能性を見極め、実行に移すには経験ある専門家の支援が不可欠です。

建て替えに行き詰まったときの“出口”を探したい方へ。

松戸市を中心に、マンションの売却・資産整理のご相談を承っています。