気づけば、近所の商店街で聞こえてくる声のトーンが少し落ち着いてきた。

公園のベンチでは、子どもたちよりもお年寄りの姿を見かけることが増えた。

――そんな実感、ありませんか。

全国的にもそうですが、松戸市でもはいま、高齢化が静かに、しかし確実に進んでいます。

統計で見れば「数字の話」ですが、実際は“生活の空気”が少しずつ変わってきているのを肌で感じる人も多いはずです。

このままいくと、2040年には松戸市の人口の3人に1人が65歳以上になる見込みです。

けれど、これは「人口構成の話」だけではありません。

買い物、交通、地域のつながり、住まいのかたち――

あらゆる日常が、これから20年のうちに少しずつ姿を変えていきます。

本記事では、データを並べるだけではなく、

「いま何が起きているのか」

「この先、私たちの暮らしはどう変わっていくのか」

そして「その変化にどう向き合えばいいのか」

――この3つの視点から、松戸の未来を一緒に考えていきます。

データで見る松戸市の変化

松戸市の高齢化は、もはや「これから起きること」ではなく、「進行中の現実」です。

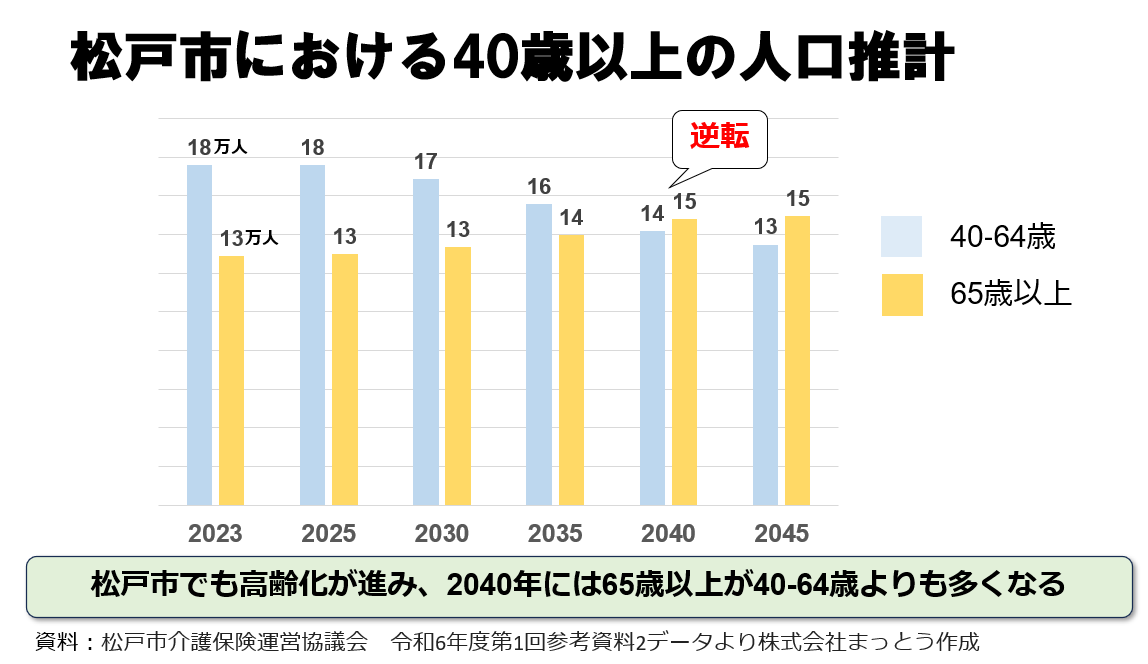

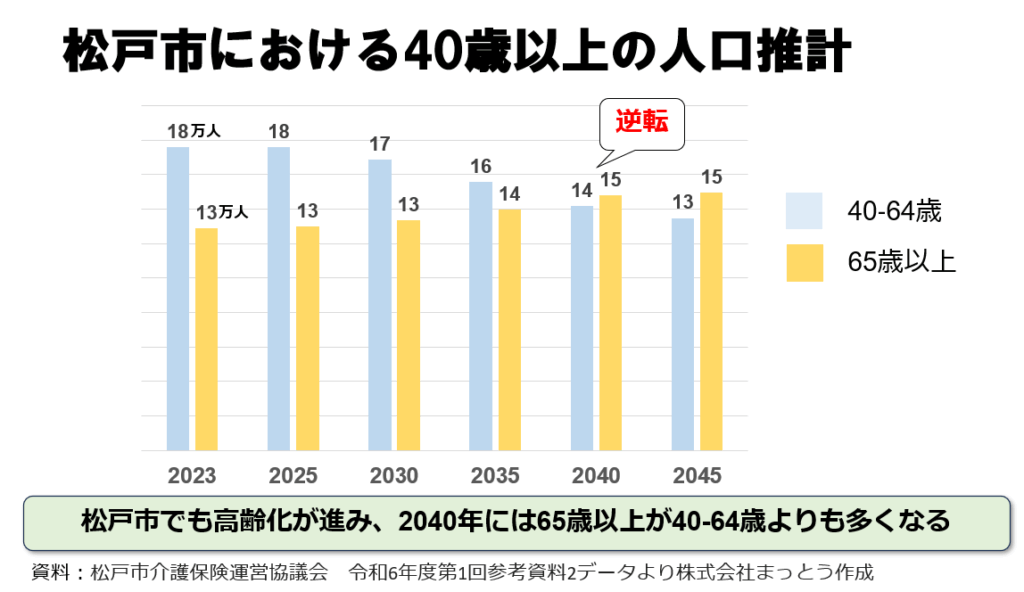

市が公表した人口推計をもとに整理すると、次のような変化が見えてきます。

- 2023年時点では、40〜64歳が約18万人、65歳以上が約13万人

- 2035年には差が縮まり、65歳以上が約14万人に

- 2040年にはついに逆転。40〜64歳が約14万人、65歳以上が約15万人

- 2045年以降は、65歳以上が多数派として推移

▼図表:松戸市における40歳以上の人口推計

出典:松戸市介護保険運営協議会資料(令和6年度第1回参考資料2)をもとに当社作成

このグラフが示すように、2040年を境に松戸市では「65歳以上」が「40〜64歳」を上回る“逆転”が起きます。

つまり、働く世代よりも高齢者の方が多くなる――。

それは単なる人口構成の変化ではなく、まちの価値観そのものが変わる瞬間でもあります。

高齢化がもたらす松戸市への影響

65歳以上が多数派になるということは、医療や介護だけでなく、不動産・資産管理にも直接影響します。

松戸市の高齢化は、地域のあらゆる仕組みに再設計を迫っています。

医療・介護需要の急増

2035年以降、団塊世代がすべて後期高齢者に達することで、介護施設や在宅支援の需要が急増します。

施設の人員不足や介護離職といった副次的課題も表面化するでしょう。

空き家の増加と地域リスク

高齢者の単身・夫婦世帯が増えるほど、相続や施設入所をきっかけに使われなくなる家が増えます。

放置されれば倒壊・防犯・火災のリスクが高まり、地域全体の安全性にも関わります。

資産管理・相続への影響

判断力の低下や体力の衰えにより、「売る・貸す・管理する」の意思決定が遅れるケースが増えています。

不動産をどう扱うかを後回しにすると、固定資産税や維持費だけが積み重なり、家族に負担が残ります。

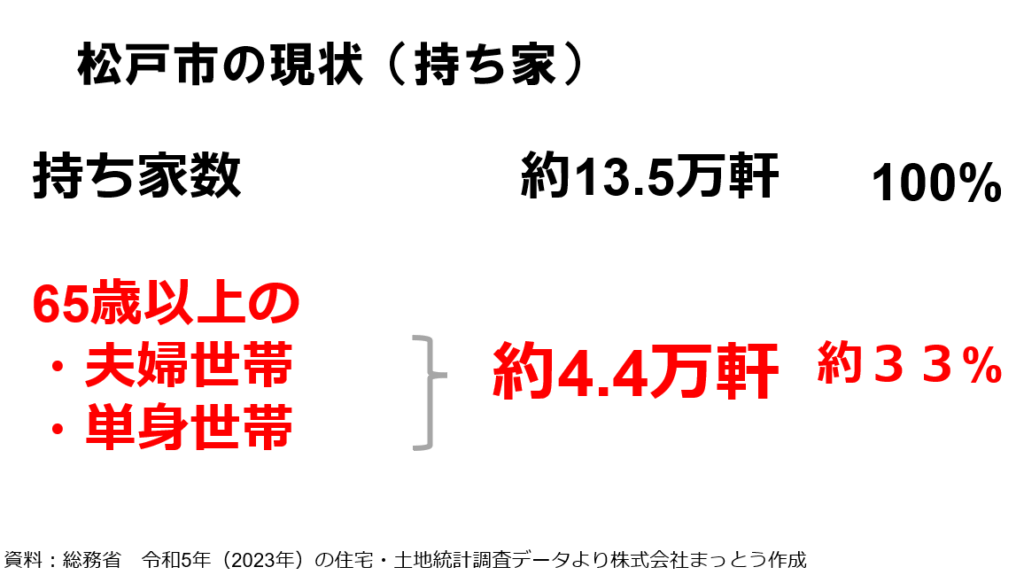

(松戸市の現状〈持ち家構成〉)

松戸市にある持ち家は約13.5万軒。

そのうち65歳以上の夫婦・単身世帯は約4.4万軒で、全体の約33%にあたります。

つまり3軒に1軒は“高齢者が暮らす家”。

空き家や資産管理の問題は、もはや一部の話ではなく、誰にでも起こり得る現実です。

不動産と資産整理の視点から

「うちはまだ大丈夫」と思っている間に、家は古くなり、親は年を取り、いざという時には身動きが取れなくなる…そんなケースを何度も見てきました。

相続や実家の処分は、元気なうちに方向性を決めることが家族の負担を減らすカギです。

松戸市のデータが示す通り、2040年以降は高齢者が多数派。市場や生活環境の変化は避けられません。

だからこそ、今のうちに「どう生き、どう残すか」を自分の意志で考えておくことが大切です。

まとめ:2040年を待つ前に準備を

2040年――それは遠い未来のようでいて、結構すぐにきてしまいそう。

この記事の執筆時点は2025年ですから、あと15年しかありません。

その時、私自身も65歳以上の区分に入っているんですよね…。

正直、ちょっとショックです (;´д`)

松戸のまちは確実に変わり続けています。

その変化を“脅威”として避けるのではなく、“選択のタイミング”として受け止めましょう。

家をどうするか、資産をどう整理するか。

それは、老後だけでなく家族の未来を守るための行動でもあります。

変化を先回りして準備する人ほど、安心して次のステージを迎えられます。

まっとうでは、松戸市を中心に、

「家の整理」「資産の整理」「心の整理」を専門家とともに伴走しています。

2040年を待つのではなく、備える。

その一歩を、どうか今から始めてください。