相続した松戸の実家、今後も使う予定がない。

思い出深いけど、売却して整理しようかな。

──こんなふうに考えてはいませんか?

実は、築古戸建てを取り巻く環境は大きく変わっています。

建物に関わる法律が改正され、これまで当たり前だった“常識”が通用しなくなってきました。

知識を持たないまま売り出したり、情報感度の低い不動産会社に任せてしまうと、資産どころか「負動産」になってしまうということも決して言い過ぎではありません。

この記事では、実際に松戸市内の築40年ほどの木造戸建てを舞台に、相続した実家を売却したケースを紹介します。

建築基準法の改正が中古戸建ての売却やリフォームにどう影響するのか、そして売主が注意すべきポイントを解説します。

築古戸建の松戸の実家を売却したある家族に起きた想定外の出来事

松戸市内の住宅街にある築40年近くの木造2階建て。

相続した実家をどうするか悩んだ末、子どもたちは売却を決断しました。

購入したのは30代の若いご夫婦。

「中古なら安く買えるし、壁紙と水回りを直せば十分。慣れたら少しずつ手を入れればいいよね」

そんな気持ちで入居し、数年間は問題なく暮らしていました。

やがて子どもが生まれ、「2階に子ども部屋をつくろう」と増築を検討。リフォーム会社に相談したところ、建築士から意外な説明を受けます。

建築士「この家の設計図や、検査済証は残っていますか?」

ご夫婦「売買のときに“検査済証はなし”と説明は受けました。図面も古いものしかなくて…」

建築士「そうですか。ではまず現地を調査して、図面を描き直す必要があります。これだけでも数十万円かかります」

ご夫婦「図面を作り直すだけでそんなに…?」

建築士「はい。それに今回のように子ども部屋を増やす“増築”の場合は、役所に建築確認を申請する必要があります。そのとき『新しくつくる部分』だけでなく、家全体が今の基準に合っているかどうかを見られるんです」

ご夫婦「えっ、子ども部屋をつくるだけなのに、家全体を直すんですか?」

建築士「そうなんです。たとえば──

・柱や接合部に金物を入れて地震に耐えられるように補強(200〜400万円)

・壁や天井を壊して断熱材を入れ直す(100〜200万円)

・昔のアルミサッシと一枚ガラスを複層ガラスに交換(全室で100万円超)

こういった工事が求められるケースが多いんです」

ご夫婦「そんな…聞いてないですよ」

想定外の追加コストを突きつけられ、ご夫婦は愕然。

「そんな話は一言も聞いていない」と売主に連絡しても「業者からは説明されなかった」と困惑するばかり。

仲介した業者は「法律が変わったのは最近ですから…」と責任をかわし、三者の不信感だけが残る結果となりました。

制度改正で何が変わったのか?

建築確認とは?

建築確認とは、**「その家を建てたり大きく直したりしてよいか、役所に許可をもらう手続き」**のことです。

新築だけでなく、柱や壁に手を加えるような大規模リフォームや、部屋を増やす増築のときも必要になります。

イメージとしては車の車検のようなもの。

「安全に使えるか」「今のルールに合っているか」を役所や指定機関がチェックします。

これまでのルール(旧制度)

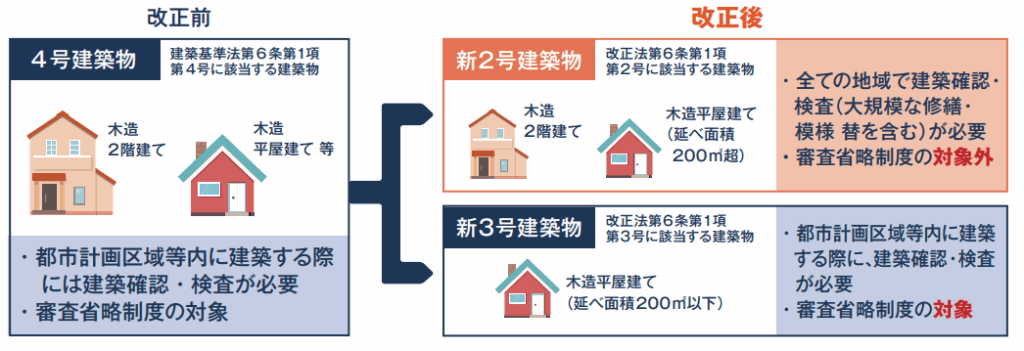

木造2階建てで延床200㎡以下の住宅(いわゆる「4号建築物」)は、これまで特例で確認審査が大幅に簡略化されていました。

- 出す図面は最小限

- 構造計算は不要

- 実務上は“ほぼフリーパス”で通っていた

だから築古戸建ての売却では「設計図書があるか」「検査済証が残っているか」が軽く扱われることも多かったのです。

改正後のルール(2025年〜)

2025年の建築基準法改正で、この優遇措置は廃止されました。

つまり、木造2階建て・200㎡以下の住宅でも、構造に関わるリフォームや増築をする場合は、建築確認をきちんと取り、現行の基準で審査を受けなければならなくなったのです。

制度の変更した結果どうなるのか?

- 耐震補強が必須に

旧耐震の家では、柱や接合部に金物を入れ直したり、基礎を補強したりする工事が求められる。200〜400万円規模になることも。 - 断熱・省エネ基準もクリアする必要

壁を開ける工事をすれば断熱材を入れ直すことになり、昔のアルミサッシと一枚ガラスは複層ガラスに交換を求められる。追加で100万円単位の費用。 - 設計図書や検査済証がない場合は調査から

築古住宅では「設計図が残っていない」「検査済証がない」ケースが多いため、建築士が現地調査をして図面を起こし直すところから始める必要がある。これだけで数十万円。

まとめると

「子ども部屋を増やすだけ」のつもりが、

- 図面を一から描き直し

- 建築確認を申請

- 家全体を今の耐震・断熱・省エネ基準に合わせる補強工事

──という流れを避けられなくなった、ということです。

想定外のトラブルを避けるには

今回のケースでは、買主が「リフォームできると思ったのに、制度改正で予想外の費用が発生した」と困惑しました。

売主からすれば、買主側が事前によく確認していなかったという落ち度があった、と思うのは当然です。

ただ、その矛先が売主に向かうこともあるのです。

聞いてなかった!

責任を取って!

などと言われかねません。

せっかく相続した実家を売却しても、後からトラブルにはなりたくないですよね。

だからこそ大切なのは、

- 法改正や最新制度に常にアンテナを張っている

- 将来起こり得るリスクをきちんと説明できる

- 契約書や重要事項説明に適切な文言を盛り込んでくれる

──そんな「情報感度の高い不動産会社」を売却を任せる際に選ぶことです。

当社では、築古戸建てや相続不動産の売却において、制度改正をふまえたリスク整理を徹底しています。

売主・買主双方が安心できる形で契約を結べるよう、事前に対策を取ることが可能です。

教訓

古い常識で売ると、新しいルールで泣かされる。