築40年を超えたマンション。

外壁は補修しても、給排水や防水、エレベーターなど“見えない部分”の老朽化は確実に進んでいます。

「修繕で延命するか」「思い切って建て替えるか」「それとも手放すか」──。

どの選択にもコストと合意形成の壁があり、正解がひとつとは限りません。

近年、松戸市内でも築40年超のマンションが増え、資産価値の下落や管理費の高騰など、“負動産化”のリスクが現実味を帯びています。

本記事では、老朽化マンションの3つの選択肢(修繕・建て替え・売却)を比較し、どんな状況でどの判断が有利かを整理します。

これを読むことで、「まだ大丈夫」と先送りせず、“いま動けば守れる資産”と“後回しにして失う資産”の境界線がはっきり見えてきます。

築40年マンションが抱える現実

築40年という年月は、建物にとってひとつの節目です。

外観こそリフォームで整っていても、配管・防水・電気設備など、目に見えない部分では確実に“経年の歪み”が生まれています。

エレベーターの交換費用は数百万円単位、屋上防水や給排水の更新となれば、一度の大規模修繕で数千万円かかることも珍しくありません。

しかも、住民の多くが高齢化しているため、修繕費の積立や合意形成が思うように進まない──。

これは、松戸市内でもよく聞く現実です。

一方で、「うちはまだ大丈夫」「あと10年は住める」といった声も少なくありません。

しかし、その“あと10年”の間に建築資材や人件費はさらに上がり、結果的に「建て替えもできず、売ることもできない」という“負動産化”に陥る例も増えています。

つまり築40年を迎えた時点で問われるのは、

「どう維持するか」ではなく、「どう終わらせるか」までを含めた現実的な選択なのです。

選択肢①:修繕で本当に延命できるのか?

「今すぐ建て替えるのは現実的ではない」──そう考える管理組合は少なくありません。

実際、配管や防水を部分的に更新しながら、築50年近くまで住み続けているマンションもあります。

一定の資金を積み立て、計画的に修繕を重ねれば、住環境を保ちながら“延命”することは可能です。

ただし、ここで誤解してはいけないのは、修繕は“時間を買う”ものであって、根本解決ではないという点です。

老朽化が進めば進むほど、修繕の単価は上がり、施工範囲も広がります。「修繕積立金を上げないまま」では、次第に手の打ちようがなくなっていくのです。

また、修繕を重ねるほど建物の構造自体が古くなり、再建築時に補助金や金融機関の融資を受けにくくなるという逆転現象も起こります。

つまり、延命策は「時間を稼ぎつつ、次の一手を考えるための猶予期間」として捉えるのが現実的です。

こんなケースに向いています

・居住者の多くが高齢で、当面の住み替えが難しい

・建て替えや売却の合意形成が進んでいない

・修繕積立金がある程度確保できている

判断のポイント

今の修繕が「最後の延命」なのか、それとも「次の10年を見据えた投資」なのか──。

その見極めが、資産価値を左右します。

選択肢②:建て替えすれば、本当に解決するのか?

「いっそ建て替えてしまえば、すべてが新しくなる」──

そう思う方も多いでしょう。確かに、耐震・設備・間取り、どれを取っても新築に勝る安心はありません。

新しい建物は資産価値を回復し、若い世代の入居や購入も見込めます。

しかし、全国で見ても、老朽マンションの建て替えが実現するのはごくわずかです。

たとえば、東京・四谷の「四谷コーポレーション」。

築55年、総戸数39戸の古いビル型マンションが、所有者全員の合意のもとで建て替えに成功した、数少ない例として知られています。

同意率100%という奇跡を支えたのは、

・早い段階から専門家を交えた再建協議

・費用負担を“平等ではなく、公平”に調整したこと

・理事会が粘り強く対話を重ねたこと

といった地道なプロセスでした。

つまり、建て替えを実現できたのは偶然ではなく、長期的な準備と合意形成の力によるもの。

“やればできる”ではなく、“やるための体制を早く整えた”からこそ成し得た結果なのです。

建て替えってホントにできるの??

ここで少し、私個人の感想を言わせてもらうと──

築40年を超えたマンションの所有者たちは、もう世代もバラバラ、家族構成も資金力も考え方も違う。

中には「実際には住んでいないけど、相続で名義だけ持っている」なんて人もいます。

そんな人たちが全体の4分の5※で合意形成するなんて、正直、私は「理事会の役員を決めるときの10倍は難しい」と思っています。

だって、世代も生活リズムも、価値観も違う。

地域のゴミ出しルールですら、理解やマナーの違いで揉めることがあるのに、何千万円単位の建て替えで全員の意見をそろえるなんて、ほとんど奇跡に近い。

そんな“当たり前のズレ”を前提に考えれば、四谷コーポレーションの成功は、やはり例外ではなく奇跡なんです。

再現を目指すよりも、自分たちの現実に合わせた落としどころをどう作るか。

そのほうが、よほど“まっとう”な判断だと私は思います。

※今後、区分所有法やマンション再生円滑化法の改正により、老朽化マンションの建て替え要件が一部緩和される可能性がありますが、2025年現在は、引き続き「5分の4以上の同意」が必要です。

100戸のマンションであれば、80戸以上の賛成。

想像してみてください──「理事会の役員を決めるだけでもあれだけ大変なのに、80人が同じ方向を向く」。それだけで、もう気が遠くなるような話です。

法律上は全員一致でなくても成立しますが、実際には反対者がいれば調整や補償の問題で止まることも多く、“数字以上に、現実は重い”のが建て替えの難しさです。

では、もし今(2025年)に建て替えるとしたら、どうなるでしょう。

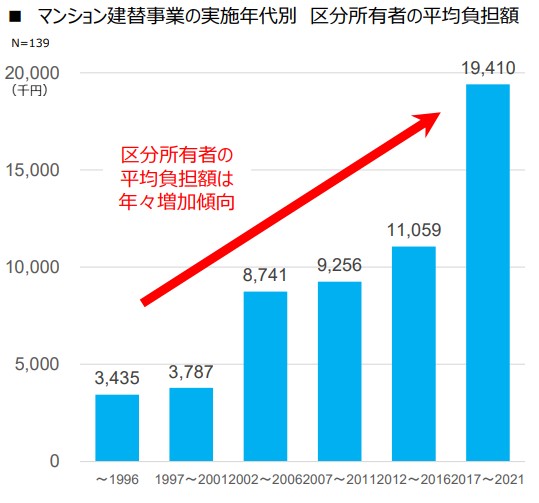

このグラフは「マンション建替事業の実施年代別・区分所有者の平均負担額」を示したもので、年々その負担額が増え、直近では1戸あたり平均1,941万円に達しています。

つまり、いま同じ建て替えを行おうとすれば、物価高・人件費高騰を考えると、1戸あたり2,000万円では到底足りないのが現実です。

株式会社スマート修繕の調査によれば、1戸あたり2,000万円を負担しても建て替えが可能なのは、関東全体(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)でもわずか0.7%という調査試算が出ています。

ほとんどのマンションでは、資金面で実現が難しいということです。

このグラフは「マンション建替事業の実施年代別・区分所有者の平均負担額」を示したものですが、年々その負担額が増え、直近では1戸あたり平均1,941万円に達しています。

つまり、いま同じ建て替えを行おうとすれば、物価高・人件費高騰を考えると、1戸あたり2,000万円では到底足りないのが現実です。

株式会社スマート修繕の調査によれば、1戸あたり2,000万円を負担しても建て替えが可能なのは、関東全体(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)でもわずか0.7%。

ほとんどのマンションでは、資金面で実現が難しいという試算結果が出ています。

2000万円…?そんな大金、どこから捻出すればいいの?

この数字を見て、頭を抱えたくなる人も多いでしょう。

でも、それが現実です。

「建て替え=新築=万事解決」ではなく、“建て替えできる人たち”と“できない人たち”の差が、年々広がっているのが今の状況なんです。

さらに、解体・仮住まい・建設・引渡しまでの数年分の生活費やローン調整など、実際の負担は想像以上です。

近年は建築コストや人件費が高騰し、「建て替え後の販売で回収できない」ケースも増えています。

敷地条件(容積率・道路幅員など)によっては、今より小さい規模の建物しか建てられない場合もあり、“新しくすれば解決”とは言い切れません。

建て替えがうまくいくのは、こんなケース

・所有者の年齢層が比較的若く、将来を見据えた再投資意欲がある

・敷地に余裕があり、容積率や高さ制限に問題がない

・合意形成をリードできる人物(理事長・専門家)がいる

判断のポイント

建て替えは「再出発」ではなく、「再投資」です。

“想い”だけでなく、“数字”で成立するかを冷静に見極める必要があります。

なお、建て替えを進める過程には、見落としやすい“落とし穴”も存在します。

よくある失敗パターンをまとめたこちらの記事も、あわせてご覧ください。

👉 マンション建て替えトラップ|理想の裏に潜む現実とは

選択肢③:手放すことは、逃げではなく「守る」選択かもしれない

建て替えも、修繕も、現実的に難しい──。

そう感じたとき、多くの方が「もう少し様子を見よう」と先送りしてしまいます。

けれど、“動かないこと”が一番コストの高い選択になることがあります。

築40年を超えたマンションは、

・修繕積立金の不足

・空室増による管理費の滞納

・配管・防水などの急なトラブル

が重なり、売却のタイミングを逃すと、一気に価値が下がります。

老朽化が進めば「買い手がつかない」「解体費が上回る」といった“負動産化”が現実化していくのです。

しかし逆に、今ならまだ「売れる」段階のマンションも少なくありません。

特に、立地が良い・敷地が広い・駅距離が短いなどの物件は、建築会社やデベロッパーが“土地として評価”して買い取るケースが増えています。

その資金をもとに、より安全で快適な住まいへ“住み替える”選択もできる。それは「逃げる」ではなく、「家族と自分の暮らしを守る」ための前向きな決断です。

こんなケースでは、“手放す”判断も現実的です

・建て替えや修繕の合意形成が進まない

・居住者の高齢化で将来の維持が難しい

・修繕積立金が枯渇し、追加徴収の見通しが立たない

判断のポイント:

売却は「終わり」ではなく、「引き継ぎ」です。

“資産を守る”ことから、“暮らしをつなぐ”ことへ。

それが、まっとうに生き抜くための選択です。

まとめ:動けるうちに、現実と向き合う

築40年を超えるマンションは、誰にとっても“悩ましい存在”です。

「修繕で延命」「建て替えで再生」「売却で整理」──

どの選択も、それぞれにリスクがあり、正解はひとつではありません。

ただ、どんな道を選ぶにせよ、共通して言えることがあります。

それは、時間が経つほど選択肢が減っていくという現実です。

所有者の高齢化、建築コストの上昇、資金・同意形成の難しさ……。

“あとで”と思っているうちに、できたはずの判断が“もうできない”に変わっていきます。

“いま動く”ことで守れる資産があります。

“いま考える”ことで後悔を防げます。

そして、“手放す”ことでしか救えない未来もあるのです。

だからこそ、できるうちに、現実的な整理を始めること。

それが、まっとうに生き抜くための第一歩です。

あとでやろうは、バカやろう。

資産は持っていけない。持っていけるのは、思い出だけ。

ご相談ください

老朽化マンションの修繕・建て替え・売却の判断は、

「もう少し様子を見よう」と思っているうちに、どんどん選択肢が減っていきます。

当社では、松戸市を中心に、相続・老朽化・空き家化を含めた資産整理のご相談を承っています。建築・解体・税金・登記など、専門家と連携して“現実的な着地点”を一緒に探ります。

まずは現状を整理するところから、気軽にご相談ください。