70代のAさんは、親から受け継いだ郊外の土地を「そのうち活用しよう」と考えながら20年が経過。

気づけば雑草が伸び、近所からのクレームも。売ろうと思った時には買い手もつかず、結局は子どもがトラブル処理に追われることに…

長年住み慣れた家、親から相続した土地、昔購入した収益物件──。

かつて、不動産神話が信じられていた時期がありました。

現役時代にそんな時代を過ごし、苦労して自身の不動産を手に入れた。

現在、シニア世代となり、その多くが、不動産という大きな資産を「とりあえずそのまま」にしている現実があります。

しかし実は、その「なにもしない」という選択こそが、人生の終盤において資産リスクや人間関係のリスクを高めてしまうこともあります。

この記事では、不動産を放置することのリスクと、なぜ早めに動くべきなのかを、わかりやすく解説します。

「とりあえず保有」はリスク資産化(負動産)の第一歩

不動産は価値ある資産である一方、適切に管理されなければコストを生むリスク資産にもなります。

例えば、

- 空き家になっても固定資産税はかかる

- 古くなると売却・賃貸が難しくなる

- 相続人が複数いると「共有」になり、売却に足並みが揃わない

- 修繕・解体に多額の費用がかかる

こうした事態を、「そのうち考えよう」「子どもがなんとかしてくれるだろう」と後回しにすることで、将来的に売るに売れず、貸すに貸せない『負動産』になるケースが増えています。

なぜ「持っているだけでリスク」になるのか?その背景とは

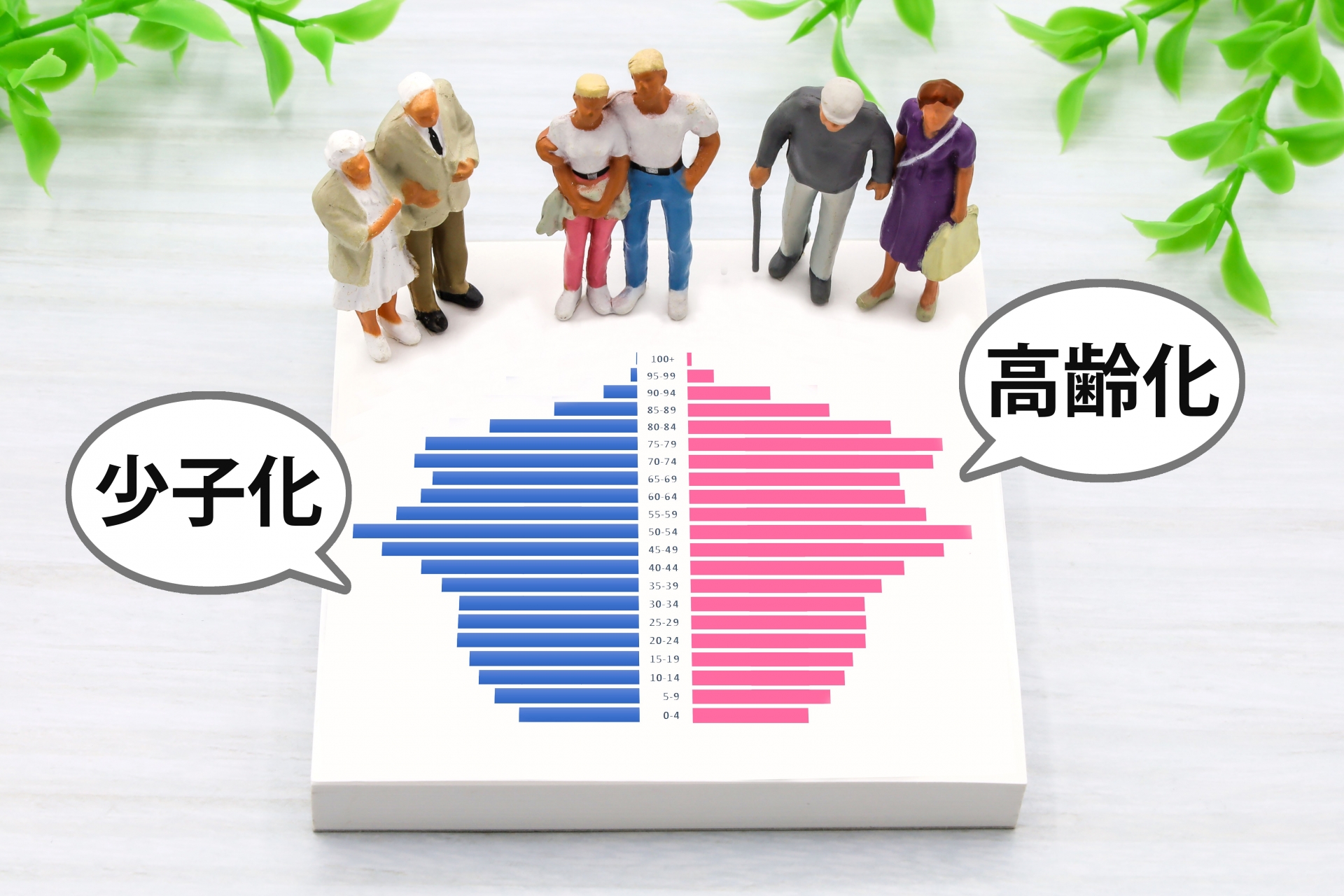

こうした不動産リスクの裏には、社会全体の大きな変化があります。

特に大きな要因は以下の3つです:

① 人口減少と地方の過疎化

日本の人口はすでに減少フェーズに入っており、特に地方では空き家率が上昇し続けています。

人が減れば、不動産のニーズも減る。

これは当たり前の話ですが、不動産を「売ろう」「貸そう」と思ったときに、買い手も借り手も見つからない現実が起きています。

② 高齢化と住宅の供給過多

団塊世代が築いてきた大量の住宅が、これから一斉に相続され、市場に出てきます。

しかし、今の若い世代は都市部への志向が強く、田舎の実家や郊外の空き家には見向きもしない傾向があります。

つまり、供給は増えるのに、需要が減るというダブルパンチで、不動産価格は今後さらに下がる可能性が高いのです。

③ 時代に合わない建物・権利関係

昭和の時代に建てられた住宅の多くは、断熱性や耐震性が現代の基準に合っていないため、リフォームコストがかさみます。

また、相続が進む中で、「兄弟姉妹全員で共有名義」といった複雑な権利関係になり、処分のハードルが高くなるケースも増えています。

このように、「とりあえず保有」は、時代の流れと逆行してしまう行為とも言えるのです。

自分が元気なうちに、資産としての可能性を最大限に引き出し、リスクをコントロールすることが、これからのシニア世代に求められる資産管理のあり方だといえます。

このまま何もしないことは、結果的に「資産を減らす選択」になってしまうかもしれません。

あなたの不動産、本当に“今のまま”で大丈夫ですか?

相続が「争族」になる時代

不動産は、分けにくい資産です。現金と違い、均等に相続するのが難しいため、家族間のトラブルの火種になりがちです。

たとえば…

- 誰が住むのかでもめる

- 一人だけ管理の負担を背負う

- 相続税の支払いのために、やむなく安値で手放す

こうしたケースは珍しくありません。不動産にまつわる「人間関係のリスク」は、本人が元気なうちに整理・方針を明確にしておくことで大きく軽減できます。

「元気なうち」が最も自由に決断できるタイミング

不動産の活用・整理には、時間・判断力・エネルギーが必要です。

しかし加齢とともに、判断力や行動力はどうしても低下します。

もし認知症を発症してしまえば、所有する資産そのものが凍結され、不動産の売却や名義変更ができなくなるケースも出てきます。

逆に言えば、今の元気なうちにこそ、自分らしい選択ができるタイミングでもあります。

売却するのか、貸すのか、子どもに渡すのか、それとも別の形で活用するのか──。 選択肢は多様で、その選択は人生の最期をどう迎えるかにも直結します。

まとめ:不動産を「まっとう」するという発想

不動産はただの資産ではなく、家族の関係性や人生観までも映し出す鏡です。

だからこそ、不動産をどう扱うかは、「自分の人生をどう締めくくるか」にもつながります。

「まっとう」──この言葉には、最後まで責任をもってやりきる、という意味があります。

不動産ときちんと向き合うことは、自分の人生を、家族の未来を、まっとうする行動なのです。

残された家族や大切な人に迷惑を掛けたくない、というのであれば一歩を踏み出してみましょう。

私たちがサポートいたします。