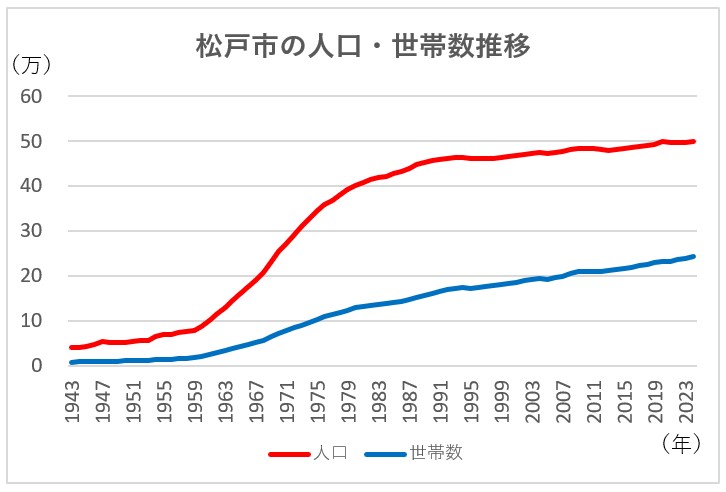

松戸市では2024年に、初めて人口50万人を突破しました。

「ふーん、そうなんだ」と思うかもしれませんが、これ、実はけっこうすごいことなんです。

日本全体では人口が減り続けています。

そんな中でも、松戸市の人口はじわじわ増加。そしてついに“50万人クラブ”の仲間入りを果たしました。

ちなみに、千葉県内で人口50万人を超えているのは、実は3つの市だけ。

県庁所在地の千葉市(約98万人)、東京に近い大都市の船橋市(約64万人)。

そして今回新たに仲間入りした我らの松戸市(約50万人)です。

なんだか、松戸市のポジションって、思った以上に“堂々たるもの”じゃないですか?

- 東京のベッドタウンとしての便利さ

- 暮らしやすさ

このバランスが、多くの人に選ばれている理由なのかもしれませんね。

でも――実はそれだけでは終わらないのが、松戸市の現実。

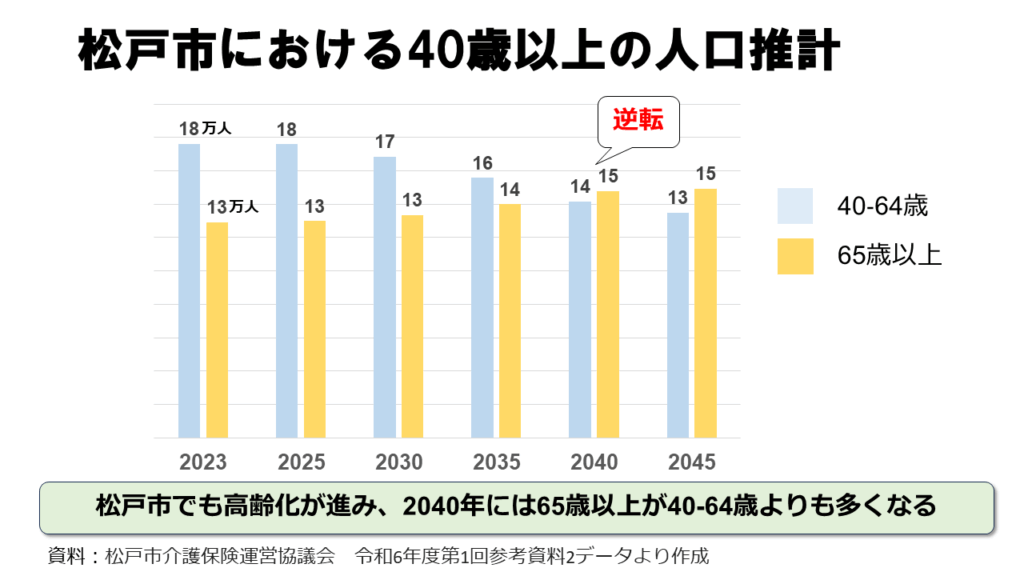

2040年には65歳以上の人口が40~64歳よりも多くなる見込み、とのこと。(松戸市の「令和6年度介護保険運営協議会」の資料より)

つまり、いまは人が増えていても、今後数十年スパンで見ると確実に「高齢化社会」がやってくる。

すでに、あなたの近所でもあちこちで空き家が目立ち始めていませんか?

この高齢化の流れの中で、空き家は確実に増えてきています。

当社で松戸市の空き家軒数を抽出して空き家率を計算した結果は、以下の通りです。(総務省の「住宅・土地統計調査」のデータがベース)

| 空き家軒数 | 空き家率 | |

| 2018年 | 約3.2万軒 | 12.7% |

| 2023年 | 約3.7万軒 | 14.0% |

空き家を放置のリスクは?

空き家があるだけで、そんなに問題ある?

と思う方もいるかもしれません。

でも、空き家には放置することで、次のような大きなリスクが潜んでいます。

建物劣化リスク

- 雨漏り → 構造体の腐食

最初は屋根の一部から水が染み込む程度でも、放置すると木材が腐朽し、柱や梁が劣化。補修コストが膨らむ。 - シロアリ・蟻害の進行

木部に発生した湿気が誘因となり、シロアリが進入。内部から食害を受け、見た目は無傷でも構造強度が著しく落ちるケース。 - 配管・給排水管の破損・凍結

水を通さない期間が長いと、中の水分や金属成分が劣化し、水漏れや詰まりが発生。最悪、天井下地が抜ける、床が抜ける事故につながる。 - 外壁・躯体のクラック拡大

小さなヒビが雨水浸入の入口になり、徐々にひび割れが広がることで耐震性や遮断性も低下。

建物の劣化は見た目よりも内部で進行していることが多く、倒壊などの事故が発生した場合、「管理不十分」な所有者の過失として責任を問われる可能性があります。

見落としがちなポイント:屋根裏・床下は目視確認しにくい場所。ここが劣化していても気づかれにくい。

衛生・環境の悪化リスク

- 害獣・害虫の侵入・巣づくり

ネズミやゴキブリ、スズメバチ、ハチ類が屋内に入り、住みつくことで清掃だけでは対応しきれない被害を生じる。 - 悪臭・カビ・アレルギー発生

室内湿度が高まり、カビ胞子が増殖。健康被害(アレルギー、呼吸器障害など)が出る可能性も。 - 不法投棄・放置ゴミ

敷地や周囲に不法なゴミが投棄され、火災誘発要因にも。行政指導対象となるケースも。 - 景観悪化・近隣クレーム

外観が荒れることで地域価値を下げる。近隣住民からの苦情や景観条例違反の指摘も起こり得る。

害虫や害獣が近隣にまで被害を及ぼした場合、「原因となった建物の所有者」への行政指導が行われるケースもあります。

悪臭・雑草繁茂などでも「生活環境の悪化」として苦情が寄せられやすく、トラブルの火種になります。

防犯リスク

- 無断進入・不法占拠

他人が勝手に入り込み、改造・転売・転貸の温床になることも。立ち退き費用や訴訟対応が発生。 - 放火・火災リスク

空き家は燃えやすい物を置かれやすく、放火対象になりやすい。火災が近隣に飛び火する可能性も。 - 落書き・いたずら・破損(ガラス破壊など)

暴露状態が犯罪抑止力を失い、いたずらが常態化する。修繕コストが積み重なる。 - 監視目線の欠如

人が住んでいないと見られると、侵入者に「見られない安心感」を与えやすい。

放火や火災などが発生した場合、たとえ所有者が直接の当事者でなくても、管理責任を怠ったとして損害賠償を請求される可能性があります(民法第717条:土地工作物責任)。

また、警察・消防・行政から事情聴取や改善指導を受けるケースもあり、精神的負担も大きいです。

法的リスク

- 「特定空き家」認定

基準(倒壊の恐れ、衛生・景観悪化、適切な管理がなされていない等)に該当すると認定され、税制優遇が外れるだけでなく改善命令が出される。 - 行政指導・命令・代執行の流れ

指導 → 勧告 → 命令 → 従わなければ行政代執行(強制解体)という手順があり、最終的には所有者に費用負担が回る。 - 損害賠償責任

倒壊等で近隣に被害を与えた場合、所有者に対して損害賠償請求。例えば、壁の一部が落ちて隣家を傷つけた、通行人に当たるなど。 - 修繕や除却義務の発生

行政命令が出た場合、所有者は修繕や除却をしなければならず、それに伴うコストや手続き負荷。 - 罰則・課徴金

命令を無視したり対策を講じないと罰則規定や課徴金支払いの可能性も。

特定空き家に指定されると、固定資産税の増額だけでなく、土地の流通性が著しく下がる点にも注意が必要です。

また、行政代執行によって解体された場合、その費用は最終的に所有者へ請求され、延滞すれば差押え・公売の対象になることもあります。

経済的リスク

- 資産価値の急激な下落

周辺地域の再開発や市場変動により、空き家の価値が著しく落ちる。特に老朽化が進んでいる物件は「売れる見込みがない」価格帯に突入。 - 修繕・維持コストの雪だるま式増加

毎年の修繕・清掃・防犯対策・庭木管理・除草など。放置していたものを復旧させると初期コストが非常に高くなる。 - 税金・保険負担

固定資産税、都市計画税、火災保険、損害保険など。加えて、特定空き家指定により税優遇が剥がれると負担増。 - 機会損失

空き家を貸す、民泊利用、リノベーション賃貸、売却などの収益用途を放棄していることで得られるはずの収入を失う。 - 流動性低下

買い手が変わりにくい、売却しても希望価格で売れない。資金化しにくい状態になる。

空き家を長期間放置した結果、「再建築不可」や「接道条件未達」といった法的制約が判明するケースもあります。

その場合、売却自体が困難となり、資産としてではなく“負債”として扱われることすらあります。

田代の見立て

2025年時点において、不動産市況は一見すると上昇・高止まりを続けており、「まだ大丈夫」と感じる方も多いかもしれません。

しかし実際には、購入できる層が確実に減ってきているのが現実です。

共働き夫婦のペアローンでようやく購入できるという構図が増え、単独で住宅ローンを組める世帯は限られてきています。

今後、金利上昇が本格化したときには、これまでの“高値安定”が一気に崩れる可能性もあります。

さらに、人口減少・労働力人口の減少・空き家900万戸超という状況下で、価格だけが上がり続けている現状は、決して「底堅い市場」ではないと感じます。

むしろ、今の日本の不動産市場は「薄い氷の上を歩いている」ような不安定さをはらんでいる。

そう考えると、「売れるうちに手放す」という判断は、決して後ろ向きではありません。

“いまのうちに動ける人が、最終的に得をする”——その現実を冷静に見つめておくことが大切だと思います。

逆に、動かないまま時間が過ぎた場合はどうなるでしょうか。

金利上昇や景気後退など、何らかのきっかけで市況が下落に転じると、所有者は一斉に「今のうちに売っておこう」と動き始めます。

これは一種の群集心理です。

売りたい人が一気に増えることで需給バランスが崩れ、価格は急落します。

しかも、多くの方が「うちも、いずれ売る時が来るだろう」と考えており、同じタイミングで行動に移す傾向があります。

その結果、市場には似た条件の物件があふれ、価格競争が激化。希望価格では売れず、長期化・値下げを迫られるケースが後を絶ちません。

さらに、空き家は放置期間が長くなるほど劣化が進み、買い手からの印象も悪化します。

やがて「売りたくても売れない」「値段を下げても決まらない」状態に陥る。

これは、実際の現場で何度も見てきた典型的なパターンです。

松戸市の空き家の整理・処分のタイミングは?

もし、松戸市内に空き家をお持ちであれば、または将来的に「空き家になりそうな不動産」があるなら——

“今のうちに”動くことが、最も合理的な選択です。

私ども「まっとう」では、空き家の売却・解体・活用のいずれについても、現地確認から費用試算、補助制度の活用までサポートしています。

まずは現状のままで構いません。お気軽にご相談ください。